173.生目神社(いきめじんじゃ)

宮崎県宮崎市生目345

宮崎神社めぐり3日め、9社めの参拝は生目神社、かつては生目八幡神社と呼ばれていたそうです。宮崎天満宮からさらに郊外へ、丘陵の小高い丘を回り込むように登ってくと、鳥居が見えさらに階段を登っていくと、民家のなかの長い参道の先に鎮座しておりました。社務所の参道を挟んで反対側に売店もある旅館らしき建物がありましたが、かつては繁盛していたのでしょうか。ここは、全国ではめずらしい眼病にご利益がある目の神様だそうです。大きな御神木が何本もあり、とても静かな落ち着いた雰囲気でした。

創建/由緒(Wikipediaより)

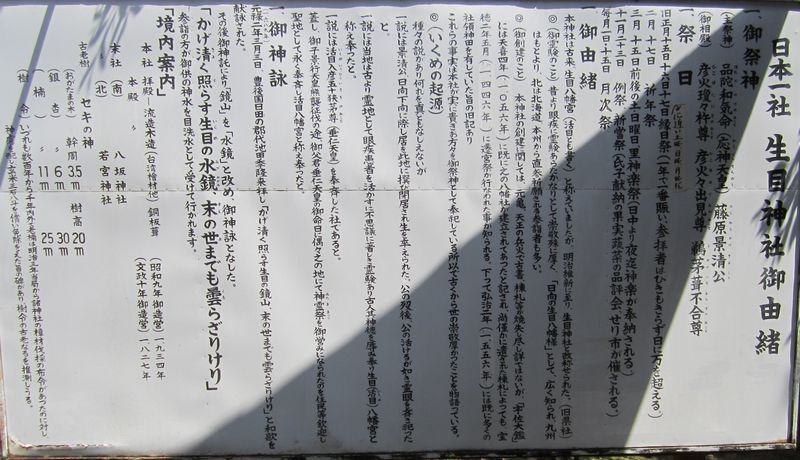

鎮座地周辺は豊前宇佐八幡宮の神領地である宮崎庄に含まれるため、荘園の鎮守として八幡神を勧請したのが創まりと考えられ、『宇佐大鏡』に因れば天喜4年(1056年)には既に鎮座していたようであるが、元亀、天正の頃(16世紀末)、兵火に罹って記録類を焼失したために詳しい沿革は不明である。なお、「生目」の神社名については一説に、源平合戦(治承・寿永の乱)の後に源頼朝に捕らわれた藤原景清が、源家の栄達を目にすることを厭うとともに源家への復讐を断念するために自身の両眼を抉ったところ、その志を賞した頼朝から日向勾当という勾当職と日向国の地300町(およそ3,600坪)を与えられたといい、当地へ下向した景清の没後にその(抉った)両眼を祀ったことによると伝えるが、別に、古くからの眼病治癒の霊地であったために「生目(活目)八幡宮」と称したとも、景行天皇の熊襲征伐の途次、先帝である活目入彦五十狭茅尊(いきめいりひこいさちのみこと。垂仁天皇)の崩御日にその霊を祀る祭祀(先帝祭)を当地において営んだため、住民がこれを嘉して引き続き聖地として崇め、「活目八幡宮」と称えたともいう。なお、藤原景清が祀られるに至った経緯については庄官等の宮崎庄の経営に関係した人物に偶々「悪七兵衛」か「景清」を名とする者がおり、これを著名な藤原景清に付会する説が起こったためと解する説もある。

明治3年(1870年)に現在の社名に改め、同5年郷社に列し、翌6年県社に昇った。

主祭神

品陀和気命(ほむだわけのみこと)(応仁天皇)

藤原影清公(ふじわらかげきよこう)

相 殿

彦火瓊々杵尊(ひこほににぎのみこと)

彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと)

鵜茅葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)

御神徳

眼疾に霊験あらたかなり