170.青島神社(あおしまじんじゃ)

宮崎県宮崎市青島2-13-1

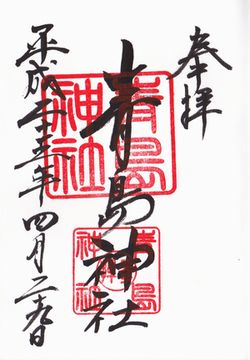

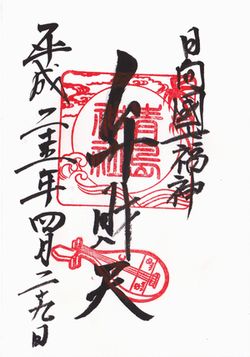

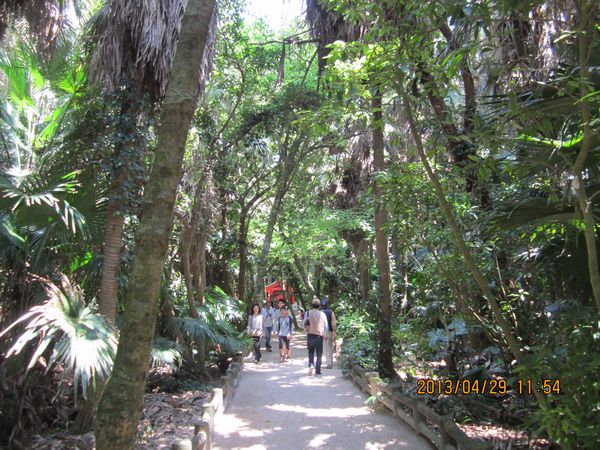

宮崎神社めぐり3日め、7社目の参拝は南国情緒のある青島神社。鵜戸神社も参拝客でにぎわっていましたが、ここにもたくさんの人がお参りしていました。青島は、鬼の洗濯岩に囲まれなぜここに島があるのかと、自然の力を感じます。遠目にはあまり大きくないように見えますが、意外と大きいです。繁っている木々は亜熱帯植物で、元宮は南国に来たような雰囲気でした。鬼の洗濯岩は溶岩でしょうが、どうして穴が開いているのか、規則正しく割れていくのか不思議でした。社務所で御朱印をいただきましたが、珍しく若い神職の方が御朱印をコマーシャルしていました。

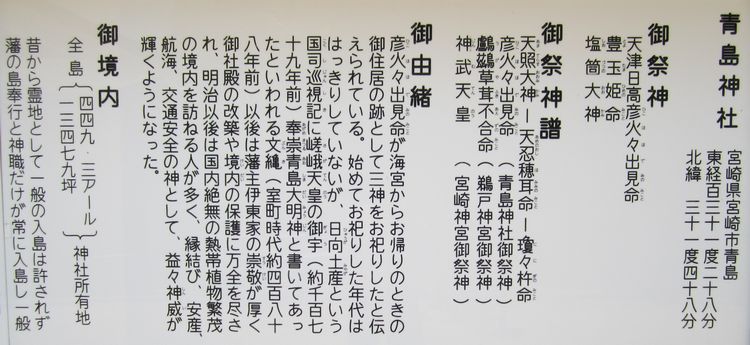

創建/由緒(ホームページより)

青島神社は彦火火出見命が海積宮からご還幸された御宮居の跡といたしまして「彦火火出見命・豊玉姫命・塩筒大神」の三神をおまつりいたしております。奉祀の年代は、明らかではございませんが平安朝の国司巡視記「日向土産」の中に「嵯峨天皇の御宇奉崇青島大明神」と記されてあって(約千二百年前)、文亀(室町時代・約五百年前)以降は、藩主伊東家の崇敬厚く、社殿の改築、境内の保全に力を尽くし、明治以後は御祭神の御威霊を仰ぎ熱帯植物繁茂する国内絶無の霊域をたずねる人々いよいよ多く、縁結・安産・航海・交通安全の神として、御神威は益々輝き今日に至っている。

御祭神

彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)

豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

塩筒大神(しおづつのおおかみ)

御神徳

縁結・安産・航海・交通安全

七百万年前の隆起海床に貝殻が堆積してできた島だそうです。

新第三紀(700万年前)海床に堆積した砂岩と泥岩の規則的互層が傾き〔走向北三十度東、傾斜二十度東〕海上に露出し、波浪の浸蝕を受け、堅さの違いにより凹凸を生じたのだそうです。

自生栽培植物は226種で熱帯及び亜熱帯植物27種を算し、その代表的な植物ビロウ(ヤシ科)の成木は約5,000本である。ビロウの純林は群落地の6分の1を占め、最高樹齢350年を越える。ビロウ樹の成因は古来の遺存説と黒潮にのり漂着したとする漂着説がある。とのことです。

猫のような狛犬さんです。

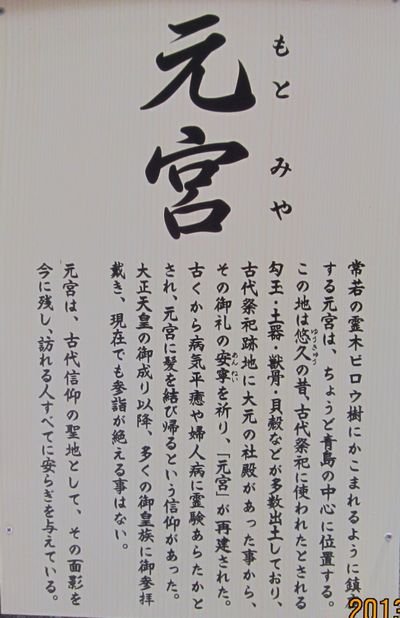

神社前の浜辺にて真砂を探し、自身の想いと願いを込めてこの波状岩にお供えすることで、悠久の時を刻み続けるこの元宮の地であなたの想いは静かに息づくことでしょう。とのことです。

ホームページより

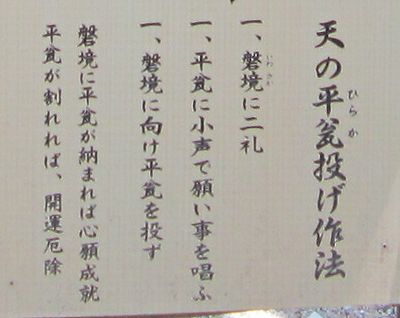

ここ元宮は古代の臨時祭祀(お祭り)の址(あと)として伝えられる聖地で ある。この処より、割れた弥生式土器が多数出土している。土器の皿は、祭器 (お祭りに使う道具)の一つであり、平瓮(ひらか)と言う。『日本書紀』神 武天皇条には、「天平瓮八十枚を作り(神酒を入れる瓶)を作りを敬いなさい。又 身を清めて呪言を唱えれば敵は自然に降伏するだろう」とある。以来、素焼き の盃をかわらけと称し朝廷にても古くから用いられ、神宮神社に於ても神饌を 奉るには主として土器を用いてきたのである。身を清めに天の平瓮を奉づれば 吉凶が占われる。即ち磐境に投げ入れば心願成就し、天の平瓮が割れれば開運 厄祓になるとされる重要な天の平瓮神事である。