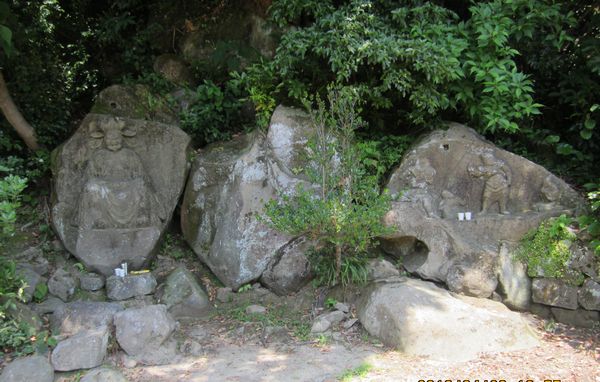

169.鵜戸神宮(うどじんぐう)

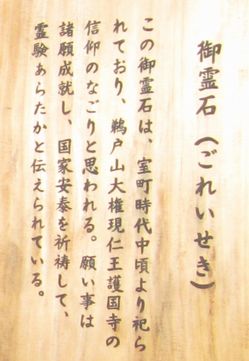

宮崎県日南市大字宮浦3232

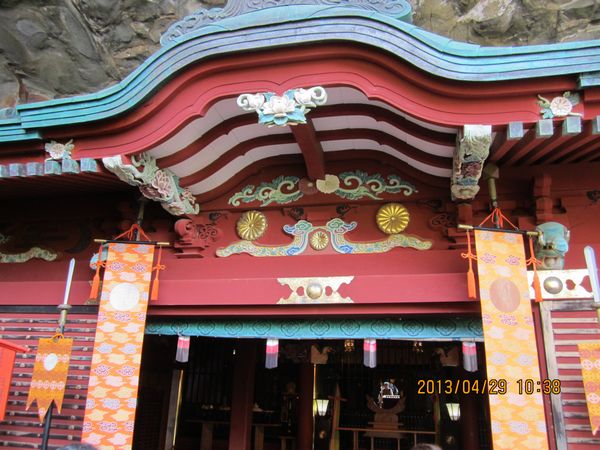

宮崎神社めぐり3日め、6社目の参拝は断崖の洞窟に鎮座する鵜戸神宮です。りっぱな楼門があり、海岸を降りていくと、洞窟の中に鎮座していました。よくもまあこんなところにと言った感じです。海には奇岩があちこちにあり、自然の不思議を感じます。社殿が鎮座する洞窟の中は社殿を歩いて回れるようになっていました。本殿入口から海に向かった断崖に、豊玉姫が乗ってこられたという霊石亀石(れいせきかめいし)があります。亀石の背中には枡形のくぼみがあり、「運玉」を投げて入れば願いが叶うと言うことで、私もチャレンジしてみました。100円で5個、男性は右手、女性は左手で投げますが、左手ではコントロールが定まらず、1つも入りませんでした。以外と難しいです。参拝を終え、帰ろうとしたときに、神職の方々が列を組んで本殿に向かってやってきました。どこかの会社が御祓いを受けるところだったようです。

創建/由緒(宮崎県神道青年会ホームページより抜粋)

創建は、一説に景行天皇の御代とも、また推古天皇の六所権現建立のときとも伝えられるが、はっきりしない。桓武天皇の御代に、天台宗の僧光喜坊快久が勅命を受け、延暦元年(七八二年)秋に神殿三宇と、寺院僧堂を再建し、鵜戸山大権現吾平山仁王護国寺の勅号を賜わったという。その後、文安二年(一四四五)の伊藤六郎四郎の起請文に「鵜戸宮牛王宝印」の文字と鵜の絵が版で刷られており、地域信仰の一つの核だったことは明らかである。『鹿児島県史料』によると、文明十二年(一四七八)の島津武久の起請文や、天正六年(一五七八)には、島津義久が大友宗麟との合戦に際し、戦勝祈願をしているなど日向の国の鎮守として、島津氏からの篤く崇敬されていた。永禄三年(一五六〇)飫肥領主伊東義祐が神殿を再興し、寛永十八年(一六四一)に領主伊東祐久が修復、宝永六年(一七〇九)から正徳元年(一七一一)の二年余にわたって領主伊東祐実が権現造の神殿など全般を新改築した。

仁王護国寺は、光喜坊快久が第一世別当となって以来、九世までは天台宗で、後三代は真言宗仁和寺門跡が別当を兼摂、以後真言宗の別当がつぎ、二十九世別当頼祐法印の時になって新義真言宗智山派に転じ、そのころから鵜戸山大権現は宇内三大権現の一つで、両部神道の大霊場として広く知られ、西の高野山といわれた。寺領は一時千石を越えたが、飫肥藩が伊東領となって以来、鵜戸領として四百三十一石の地を寄付し、藩主は毎年正月六日の修正会に必ず臨でいた。明治維新の神仏分離、廃仏棄釈で、権現号ならびに、六観音を安置した本地堂はじめ十八坊を教えた堂坊は廃止毀却され、仁王門は焼却された。はじめ鵜戸神社と改称され、明治七年に鵜戸神宮(官弊小社)となり、同二十九年に官弊大社に昇格された。

終戦後、別表神社となり、昭和四十二年洞内の湿気と潮風のために神殿の老杤が進み、岩の亀裂もできて危険となったので、改修の工を起こし、全国からの浄財により、前回の造営より二百五十七年ぶりに同四十三年洞内の本殿および末社のすべてが復元された。昭和四十五年七月、かやぶきで文政年間(一八一八~三〇)に建てられたという書院造りの社務所が、原因不明の火災で、古文書類の大半とともに焼失した。同四十七年に儀式殿と社務所が再築され、そのあと神門二棟が建てられ、現在の近代的な鵜戸神宮となっている。

御祭神

日子波瀲武鸕鷀草葺不合尊(ひこなぎさたけうがやふきあえずのみこと)

大日孁貴(おおひるめのむち:天照大御神)

天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)

火瓊々杵尊(ひこほのににぎのみこと)

彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと)

神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと:神武天皇)

御神徳

安産、育児、縁結

御祭神は、彦五瀬命(ひこごせのみこと)、神武天皇の兄です。

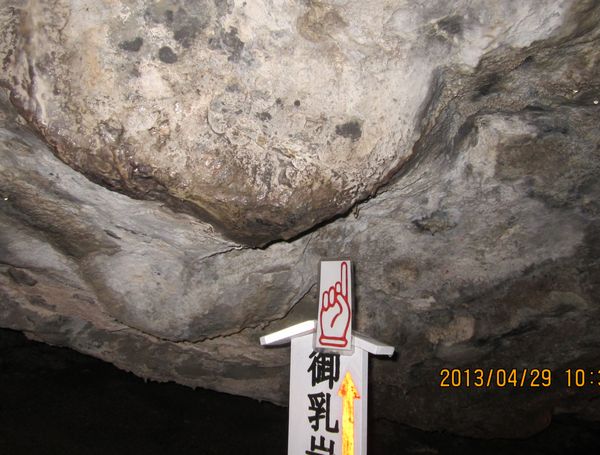

豊玉姫が御子の育児のため、両乳房をご神窟にくっつけて行かれたと伝わる。いまもなお絶え間なく玉のような岩しみずを滴らせて、安産・育児を願う人々の信仰の拠り所となっています。

豊玉姫が出産の為に乗って来られたと言われる霊石亀石(れいせきかめいし・桝形岩)。この亀石の背中に桝形の窪みがあり、この窪みに男性は左手、女性は右手で「運玉」を投げ入れ、見事入ると願いが叶うといわれています。