161.住吉神社(宮崎市)(すみよしじんじゃ)

宮崎県宮崎市塩路3082

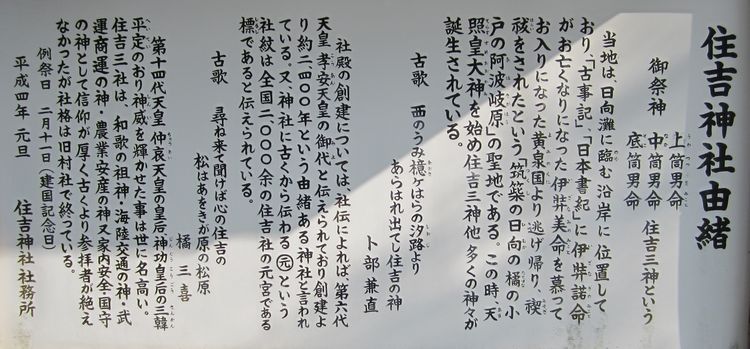

宮崎神社めぐり2日め、12社めは、11社めと同じ社名の住吉神社。こちらは宮崎市内です。宮崎市フェニックス自然動物園に隣接、車は動物園の駐車場に止めました。そんな立地ではありますが、境内の中は静かで落ち着いた雰囲気です。残念ながら、ここも無人で御朱印はいただけませんでした。ここは、全国2,000余りある住吉神社の元宮であるとの言い伝えがあるそうです。また、由緒書には創建は第6代孝安天皇の御代とうたわれていますが、古事記/日本書紀の欠史八代の時代ですので、ちょっと怪しいです。

創 建

第6代孝安天皇の御代(約2,400年前)

由 緒(Wikipediaより抜粋)

『古事記』・『日本書紀』に記された神話では、イザナギ(伊弉諾、伊邪那岐)神は亡くなったイザナミ(伊弉冉、伊邪那美、伊弉弥)神を慕って黄泉国へ行き、戻ってきたのち禊祓をしたとしている。その「筑築(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小戸(おど)の阿波岐原(あわきはら、檍原)」の地が当社南の池とされている。禊(みそぎ)の際に誕生したといわれる住吉三神の底筒男命(そこつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、表筒男命(うわつつのおのみこと)を祀る。この禊ではアマテラス・ツキヨミ・スサノオら三貴子も誕生した。池近くには、イザナギ(伊弉諾、伊邪那岐)神を祀る江田神社(宮崎市阿波岐原町)が鎮座している。

神武天皇は、都を置いたとされる宮崎神宮の摂社・皇宮屋(こぐや、皇宮神社)を発して日向・美々津(宮崎県日向市)から東征の舟出をするにあたり、航海の安全を美々津の立磐(たていわ、現 立磐神社)で祈願した。その際、神武天皇の6代祖先で航海の神様である住吉神社の住吉三神(底筒男命、中筒男命、表筒男命)を奉斎したとされており、孝安天皇以前の神武天皇の時にはすでに住吉神社があったとも言われる。

第14代仲哀天皇の皇后・神功皇后の三韓征伐の際には、神威を輝かせたといわれる。

鎌倉時代初期、歌人で神道家の卜部兼直は「西のうみ 檍(あおき)ケはらの汐路(しおじ)より あらはれ出てし 住吉の神」と詠んでいる。

江戸時代初期、神道家・橘三喜(たちばなみつよし)の『諸国一宮巡詣記』には、「江田の御社に参りそれより檍が原の住吉に詣でて、尋ね来て聞けば心も住吉の松は檍が原の松原。この海辺に伊弉諾命の身そぎ給う」と書かれている

寛文2年(1662年)、外所地震(とんどころ-)による大津波で大被害を受け、社勢は衰退した。近年、全国の住吉社の元宮、古事記・日本書紀ゆかりの地として再興されてきている。

御祭神

住吉三神

上筒男命(うわつつおのみこと)

中筒男命(なかつつおのみこと)

底筒男命(そこつつおのみこと)

御神徳

開運交通、武運商運、農業、安産、家内安全、国守

古事記/日本書紀に登場するの神々の伝説、いわゆる神話の世界にまつわる神社です。大変興味深いです。

駐車場を利用させて頂きました。