151.槵觸神社(くしふるじんじゃ)

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井713

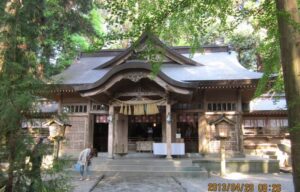

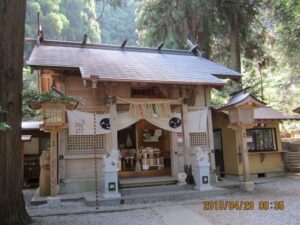

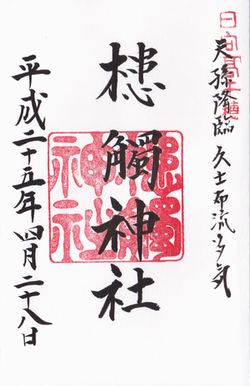

宮崎神社めぐり2日め、高千穂神社につぐ2社目の参拝は、天孫降臨の地、槵觸神社。入り口は狭いのですが、高千穂神社と同様境内を進むと空気が違った感じがします。社務所は無人でしたが、高千穂神社で御朱印をいただける事を思い出し、荒立神社を参拝した後、三たび高千穂神社を訪れ、御朱印を頂きました。

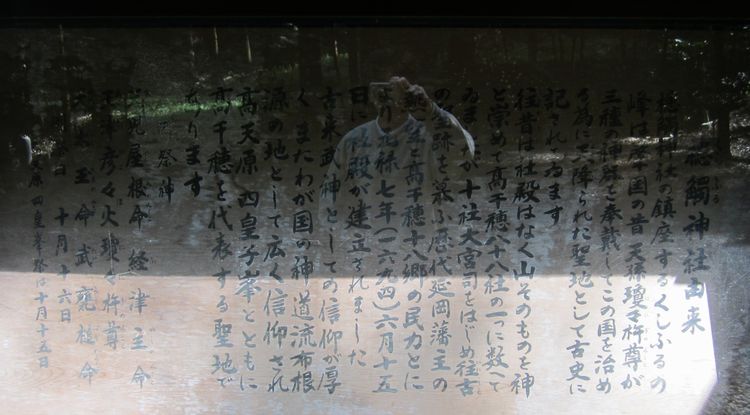

創建/由緒(宮崎県神道青年会ホームページより抜粋)

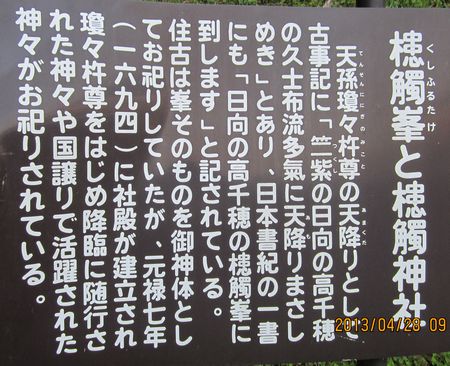

当社には記紀に記されたところの「久士布流多気」、「槵觸二上峯」に鎮座し、この地は古来天孫瓊瓊杵尊御降臨の地と伝えられている。江戸時代に三浦候が延岡城主となるや、十社宮(高千穂神社)の大宮司、田尻乗信の要請を容れ、元禄七年六月十五日に社殿が建立された。しかしこの地は、社殿建立以前から久士布流(くしふる)峰そのものが神山と崇められ、高千穂八十八社の一社に数えられていたから、その信仰はさらに上代にまでさかのぼるであろう。

元禄時代、延岡城主三浦直次の家臣岡田定賢の著した『串振記』には、「ここに槵觸大明神の来歴を稽ふるに、日向国高千穂二上槵觸嶽は日本秋津州神道流布根源の地なり・・・天児屋根命即ち槵觸大明神の御事、春日大明神と同一体の御神なり」と書き記されている。従って創建当時の祭神は天児屋根命を槵觸大明神として祀ったのであり、それゆえに天孫降臨の地として久士布流多気を日本神道発祥の地として理解し、神官職の宗源神ともいうべき天児屋根命を主神として祀ったのである。

明治六年五月二十五日、旧称槵觸大明神は二上神社と改称せられ県社に列したが、明治四十年二月神饌幣帛供進指定神社となっている。そして明治四十三年十一月十九日に旧社名に復し、槵觸神社と改められた。

(Wikipediaより)

創祀の事情は不詳であるが、槵觸山の中腹に鎮座し同山を神体山とするため、長く本殿を持たなかったという。槵觸山は日本神話の天孫降臨の行われた聖蹟と伝え、『日本書紀』神代巻下の天孫降臨段第1の一書に見える「高千穂の槵觸之峯(くじふるのたけ)」や、第2の一書の「槵日高千穂之峯(くしひのたかちほのたけ)」、『古事記』の「筑紫の日向の高千穂之久士布流多気(くじふるたけ)」、『日向国風土記』逸文(『釈日本紀』所引)の「高千穂の二上の峯」に比定され、古来霧島山とともに天孫降臨の有力な比定地とされ、霧島神社と並び称された。また、当神社が国史に見える「高智保神(高智保皇神)」であるとすれば神階の授与が行われたことになるが、『延喜式神名帳』への記載は見ないままとなったことになる。

主祭神

天津日子番邇々杵命(あまつひこほのににぎのみこと)

相殿神

天児屋根命(あめのこやねのみこと)

天太玉命(あめのふとたまのみこと)

経津主命(ふつぬしのみこと)

武甕槌命(たけみかづちのみこと)

御神徳

諸願成就、歌の神、道の神

社殿は、後の建立されたとのことです。