150.高千穂神社(たかちほじんじゃ)

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1037

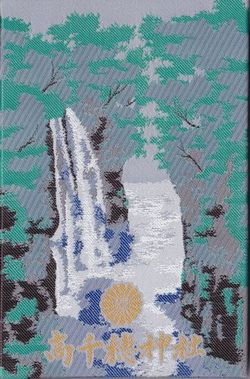

宮崎神社めぐり二日め、6時までにホテルを出る予定でしたが、目覚まし時計の設定を間違えて目が覚めたのが6時少し前、出発したのが6時14分と出遅れてしまいました。今日は、まず高千穂神社へ、そして宮崎へ戻りながら神社に参拝します。時間の許す限り参拝するつもりです。ホテルの人は高千穂まで3時間半はみておいたほうがいいと、言われたのですが、高千穂神社到着は8時24分、2時間10分で着くことができました。走行距離は138km、平均速度約60km/hということになります。高千穂は天孫降臨の地、どうしてこんな山奥にと車を運転しながら考えていました。神社の周りには道路があり家も立っていて近代的なのですが、鳥居をくぐって参道を進むと、時が昔に戻ってしまったかのような荘厳さを感じます。さすがは天孫降臨の地、神々の故郷といった感じです。御朱印帳を新調し、御朱印も頂きました。これまで、参拝のときに色々お願いしてきたのですが、ここに来てなぜか参拝に来られたことに感謝しようという気持ちになりました。神社は人々の願いをかなえるためにあるのではなく、元々は神々を鎮めるためのものであったはず。人々のわがままを聞いてくれるはずがありません。そう思うと、まずは感謝の気持ちを伝えるべきであると思うようになりました。参拝後、思ったより早く着いたこともあり、せっかく高千穂に来たのだから高千穂峡をみていくことにしました。高千穂峡の駐車場に入ろうとしたら満車、結局高千穂神社まで戻り歩いて行くことに。高千穂峡は結構深く、下って行った分上って来なくてはならないと思うとぞっとしましたが、もう後戻りはできません、覚悟を決めて降りて行きました。多少体力を使いましたが、見学してよかったと思います。

創建/由緒(Wikipediaより)

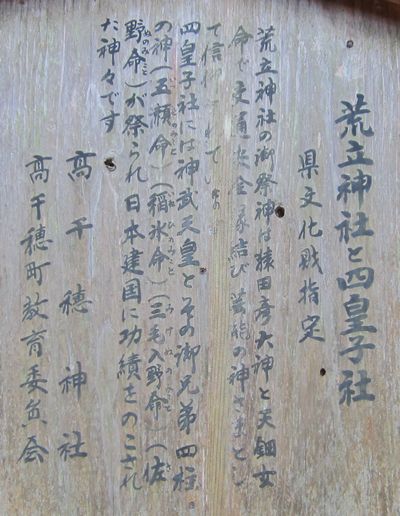

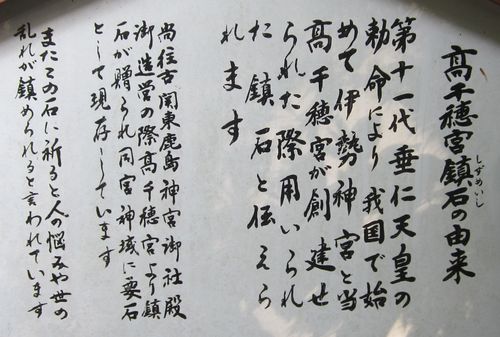

社伝によれば、三毛入野命が神籬を建てて、祖神の日向三代とその配偶神を祀ったのに創まり、三毛入野命の子孫が長らく奉仕して、後に三毛入野命他の十社大明神を配祀、垂仁天皇の時代に初めて社殿を創建したと伝える。当神社が国史に見える「高智保神(高智保皇神)」であるとすれば朝廷からの神階授与があったことになるが、『延喜式神名帳』の記載はない。また、天慶年間(938年 - 947年)に豊後国から大神惟基の長子の政次(高知尾太郎政次)が当地に入り高知尾(高千穂)氏を興したが、社伝によると同氏は当神社を高千穂18郷にわたる88社(高千穂八十八社)の総社と位置づけて崇めたといい、以後も当神社に深く関わるようになったと見られている。

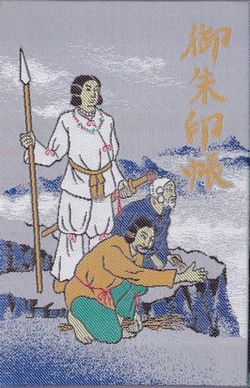

十社大明神の中心である三毛入野命は、「記紀」に浪穂を踏んで常世国に渡ったとあるが、当地の伝承では、高千穂に戻り当時一帯を荒らしていた鬼神の鬼八(きはち)を退治、当地に宮を構えたと伝える。また文治5年(1189年)3月吉日の年記を持つ当神社の縁起書『十社旭大明神記』には、神武天皇の皇子「正市伊」が「きはちふし」という鬼を退治し、その後正市伊とその子孫等が十社大明神として祀られたという異伝を載せている。更に、正和2年(1313年)成立の『八幡宇佐宮御託宣集』巻2に、「高知尾(明神)」は神武天皇の御子である神八井耳命の別名で、「阿蘇(大明神)」の兄神であるとの異伝もあり、また、『平家物語』巻8緒環段では、「日向国にあがめられ給へる高知尾の明神」の正体は「大蛇」で豊後緒方氏の祖神であるとしている。また、鵜目姫命は祖母岳明神の娘神で、鬼八に捕らわれていたところを三毛入野命に助け出され、後にその妃神になったという。

御祭神

高千穂皇神(たかちほすめがみ)

瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)

木花開耶姫命(このはなさくやひめ)

彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)

豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

鵜鵝草葦不合尊(うがやふきあえずのみこと)

玉依姫命(たまよりひめのみこと)

十社大明神(じゅっしゃだいみょうじん)

三毛入野命(みけぬのみこと)とその妻子神9柱

鵜目姫命(うのめひめのみこと)

御子太郎命(みこたろうのみこと)

二郎命(じろうのみこと)

三郎命(さぶろうのみこと)

畝見命(うねみのみこと)

照野命(てるののみこと)

大戸命(おおとのみこと)

霊社命(れいしゃのみこと)

浅良部命(あさらべのみこと)御神徳

御神徳

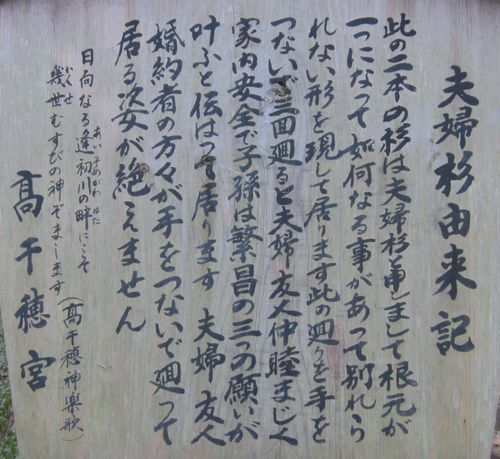

縁結び、夫婦円満、家内安全、子孫繁栄、五穀豊穣、厄祓、など

鬣(たてがみ)がふさふさです。

注連縄は、七五三縄になっています。

畠山重忠が、源頼朝の天下泰平祈願のために派遣され多くの神宝を奉納、その時重忠自ら植えたそうで、樹齢800年、高千穂町指定天然記念物になっています。