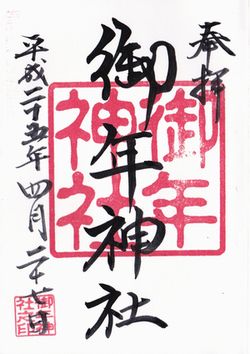

148.御年神社(みとしじんじゃ)

宮崎県北諸県郡三股町宮村3522

宮崎神社めぐり初日、11社め、都城市のはずれに鎮座している御年神社です。町の氏神様といった感じのこじんまりとした神社です。若い神職のお兄さんが対応してくれて、わざわざ外まで出てきてくれました。

創 建(ホームページより抜粋)

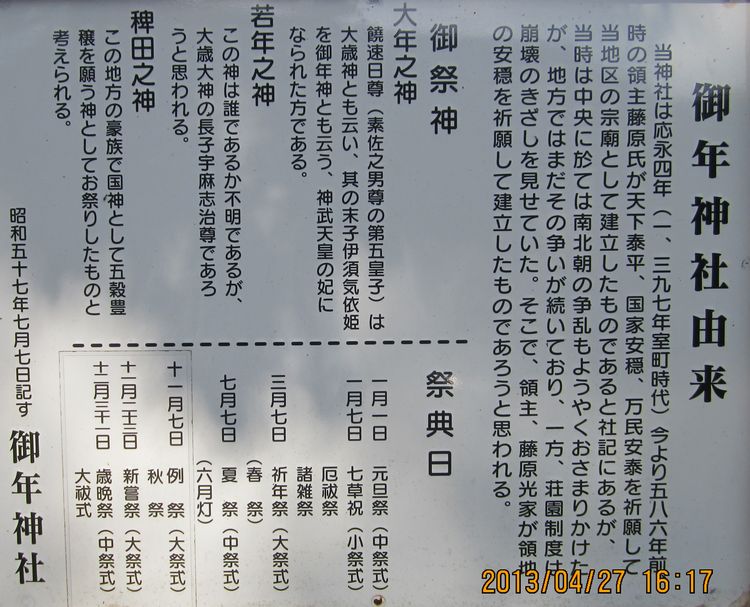

応永四年(1397年・室町時代)、当時の領主である藤原氏が天下泰平・国家安穏・万民安泰を祈願して現在の三股町宮村地区の神社として建立したものであると社記にあります。国内においては各地で農地の支配権を目的とした争いが続いており、領主が土地を治めるという荘園制度は崩壊の兆しをみせていました。そこで、領主藤原家光が領地の安穏を祈願して建立したものであると伝えられています。

由 緒(ホームページより抜粋)

昔は神社を「デメジンさま」と呼んでいたそうです。これは庄内地理誌に社名の記載が『歳大明神ミトシダイミョウジン』とあることから、「大明神(ダイミョウジン)」の呼び名が略されて「デメジン」になったといわれます。古くから人々に愛され大切にされてきた事がうかがえます。寺社奉行が所管する時代には、社領内を氏子区域と定め神社を中心に政事が行われ、大宮司には屋敷、御料田、石高が与えられていました。また、寛永年間(1624年)並びに延宝年間(1673年)に改修改築が行われていることも記されており、たいへん由緒深いお宮であったことが見受けられます。

御祭神

大年之神(おおとしのかみ)

若年之神(わかとしのかみ)

稗田之神(ひえだのかみ)

御神徳(ホームページより抜粋)

御年神社のご祭神である、オオトシノカミ、ワカトシノカミ、ヒエダノカミは年神様と呼ばれ、穀物の神様です。穀物は神々から生まれ、日本人の命の源である稲穂は天照大神(アマテラスオオミカミ)より授かったことが日本神話に記されています。暖かな春の訪れである1年のはじまりは、米作りのはじまりです。今年も素晴らしい秋の実りをいただくことを願い、種籾から早苗の準備にとりかかります。穀物の神である年神様はその年に豊作をもたらすとして、古より米と共に生きてきた日本人に大切にされてきました。

いまも変わらず、米は日本人の生活に欠かすことのできない主食であり、私たちは現代においても年神様の大きな御恵をいただいて生きていると言えるでしょう。また、豊作をもたらす年神様は事業繁栄、家内安全、厄除招福など新年に多くのご利益をもたらすとされます。お正月はもちろん年間を通して多くの人々が厄祓いや健康長寿、家内安全、事業繁栄を願いお参りされています。年神様に日々の御恵を感謝し、またこれからも更なる『実り』をいただいて、皆さま素晴らしい歳をおすごしください。