147.神柱宮(かんばしらぐう)

宮崎県都城市前田町1417-1

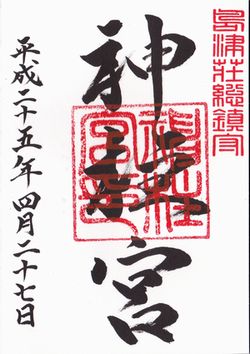

宮崎神社めぐり初日、10社め、神柱宮です。公園に隣接、敷地も広くゆったりとした雰囲気の神社でした。一の鳥居は、巨大で、コンクリートでは最大級の鳥居だそうです。御朱印は本殿脇の社務所で頂きましたが、待合室で待ってもいいとすすめられ、時間も押しており、依頼中に写真を撮ろうと考えていましたが、せっかくなので待合室で待たせていただきました。とても丁寧に対応して頂きました。

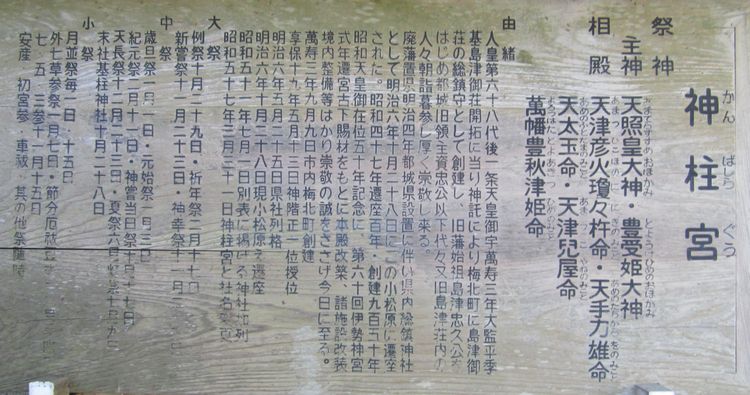

創建/由緒(ホームページより抜粋)

当神柱宮の創建は、人皇第68代後一条天皇の御代、萬壽年間(西暦1024~1028年)に太宰府より大監(たいげん)という職にあった平季基(たいらのすえもと)が来都し、無主の荒野であった日向国諸県郡島津一帯を開墾して、宇治関白藤原頼通に寄進されました。後の鎌倉時代、薩摩・大隅・日向にまたがる日本最大の荘園と称された「島津荘」の成立に起因します。

季基は領主として島津荘を治めるに当たり、梅北に屋敷を構え、萬壽3年丙寅(皇紀1686年、西暦1026年)正月20日に家門を建てようとして、梅北村大吉山より門柱を切り出し、片柱を500人で牽いても動かず、さらに500人増やして柱を牽こうとした時、その光景を見ていた季基の6歳になる娘がにわかに神がかり、「我は伊勢の外宮なり、此の地において万民を護ろうと思う。速やかに社を建てて、その社の名を『神柱』と称すべし云々」という御神託により、季基は伊勢の神宮へ赴き皇大神様の御分霊を奉戴して、同年9月9日、諸県郡中郷村大字梅北字益貫に創建奉祀されたのが「島津御荘總鎮守神柱宮」の始まりです。当時から島津荘の領主・荘官は固より、荘内の人々に篤い崇敬を寄せられて来ました。これが創始と社名の由来です。

明治4年の都城縣設置に伴い、往時の桂久武参事(知事)が当宮を縣総鎮守神社として奉斎するため、現社地(旧 島津御茶屋敷跡)への移転遷座を計画しましたが、その後、都城縣は廃止に至り、宮崎県が計画を引き継ぐ形で、明治6年5月25日に縣社に列格し、同年10月28日に遷座祭が盛大に斎行され、この小松原の地に鎮座いたしました。

現在は、御祭神の広大無辺なる御神徳を仰ぐ崇敬者の心の拠りどころとして、また都城市を初め県内外から初宮詣、七草詣、車祓、厄祓等に訪れる人々の祈願所として昔の思いを今に伝えています。

【主祭神】

天照皇大神(アマテラススメオオカミ)

豊受姫大神(トヨウケヒメノオオカミ)

【相殿神】

左殿 天津彦火瓊瓊杵命(アマツヒコホ二二ギノミコト)

天手力雄命(アメノタヂカラオノミコト)

右殿 天太玉命(アメノㇷトタマノミコト)

天津児屋根命(アマツコヤネノミコト)

萬旗豊秋津姫命(ヨロヅハタトヨアキツヒメノミコト)

御神徳

国土安泰、家内安全、福徳開運、勝運、商売繁盛、厄除開運、無病長寿