145.母智丘神社(もちおじんじゃ)

宮崎県都城市横市町6691

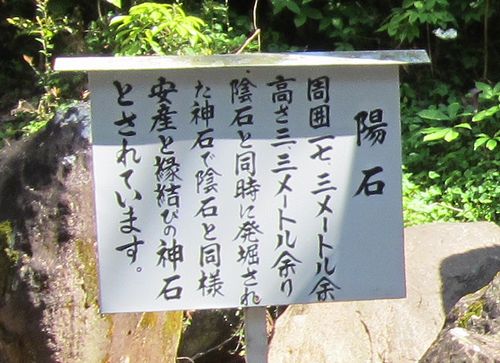

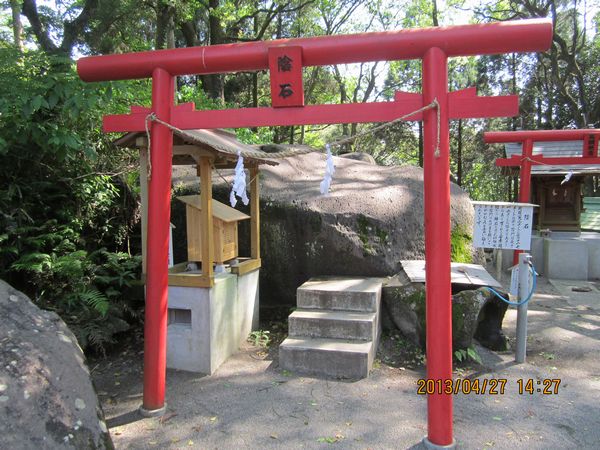

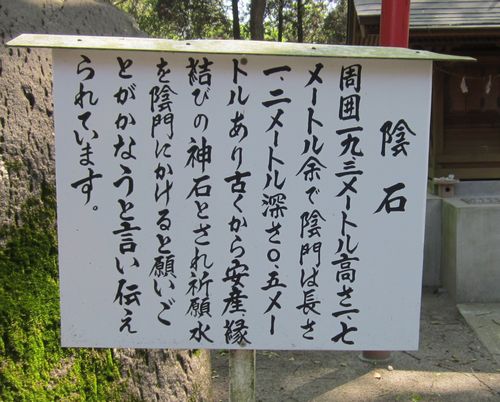

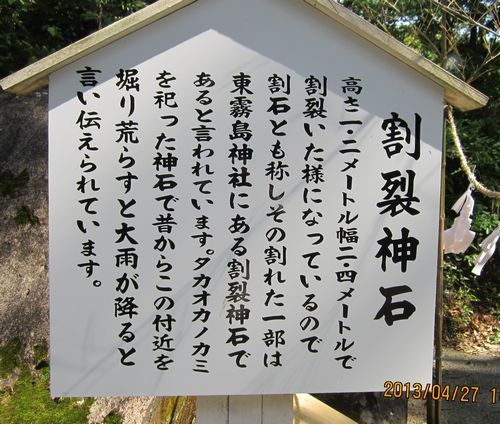

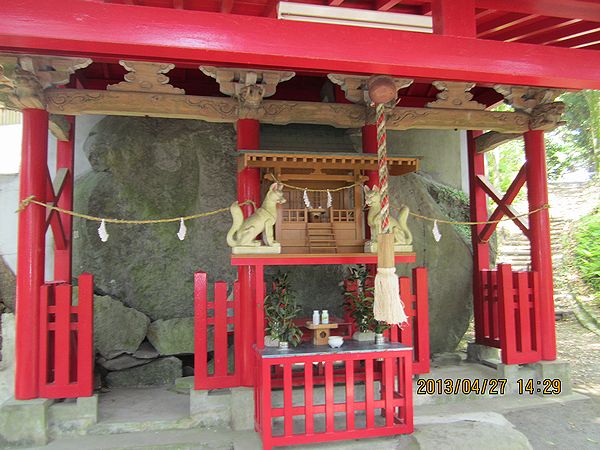

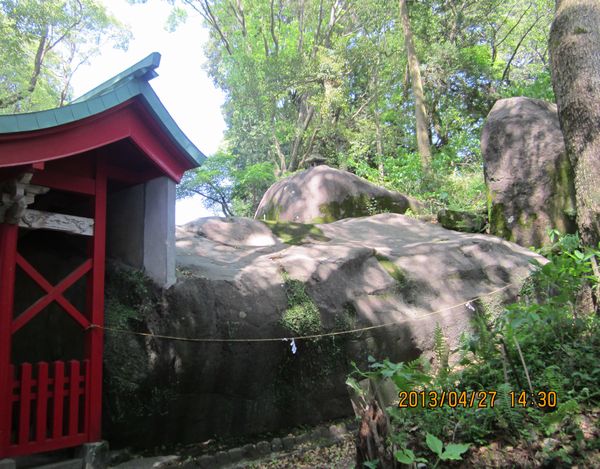

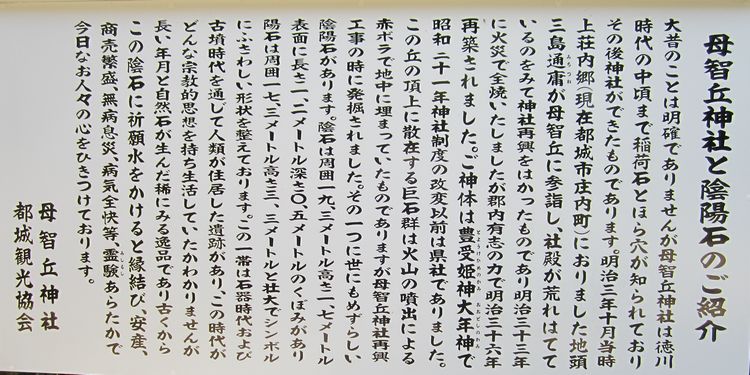

宮崎神社めぐり初日、8社めは母智丘(もちお)神社です。小高い丘の上にあり、遠くに都城の市街地を望めます。参拝にきたときに、尺八の音が聞こえてきました。効果音として流しているのかなと思ったら、社務所で宮司さんが吹いているものでした。本殿の裏手に、いわゆる巨石群があります。その昔、この巨石が信仰の対象となり、神社となって現在に至っているのではないかと勝手に想像していたのですが、実は後から発見されたとのことです。

創建/由緒(宮崎県神道青年会ホームページより)

本社は創祀の年時を詳にせず、往時より石岑稲荷明神と称し、古く地方民の崇敬頗る厚きを致せる社である。

社地は丘阜の頂きに在るを以て持尾と書せしを、後世に至りて母智丘と改書したのである。該頂上には巨大なる岩石多数累列せるに依り、一に石無禮又は石岑の石に呼ばれたのである。社殿の後方に二穴ある、左方を白御毛津、右方を赤御毛津と称せり、往年同所に久保田寶樂院(現社司の祖先)鬼塚光明院交々祭祀を営み、神意を受けて庶人の祈願吉凶を判し、五穀成就諸病息滅、就中家畜の保護蕃蕃殖に神験ありとし、賽者少なからざる霊地なるを、時の地頭三島通庸が之を聞き社殿を興し、木田九郎を鹿児島より招きて祠官となし、神がかりに依り(人に憑りて神意を傳ふるもの)神託を受けしめ、祭神豊受昆賣なりと云、且誕生の霊跡と称せり。

通庸は各所よりの参拝道路を拓きて、賽者の便を策り、社下正面八町の道路両側に、桜樹を併植し、屢々自ら参拝して敬神の範を一般民衆に示せり、茲に於いて社観大に整ひ居りしが、明治三十三年七月二十日炎上の厄に罹り、さしも壯厳なりし往時の俤を失ひ、現時の社殿は、仝三十六年二月の再興にして、其規模狭小なるも、祭時即ち四月二十三日の例祭には、遠く鹿児島縣下並縣下各所より参集するもの、絡繹として絶えざる而己ならず、境域参道等に充満、賽客咽嗔、其盛況他に見を得ざる殷賑である。明治四年四月四日郷社に、同年五月二十五日縣社に、累進したるは、是三島通庸が捧げたる至誠の偉大なる力に興かりし所である。

御祭神

豊受昆売神(とようけひめのかみ)

大年神(おおとしのかみ)

御神徳

五穀成就 諸病息滅 商売繁盛 子宝 安産 縁結 家畜保護審殖

実は階段の下方に参道の入り口と一の鳥居があったのですが、駐車場が参道の中腹にあったため、途中からの参拝になってしまいました。100段くらいある、しかもは縦長の階段のため、傾斜はなだらかですが、そのぶん距離はながくなっているようです。

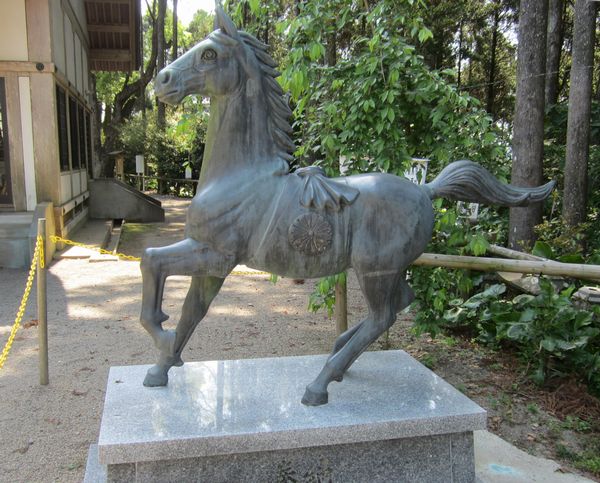

拝殿前、左右に牛さんと馬さん、なぜか狛犬さんはいらっしゃいませんでした。