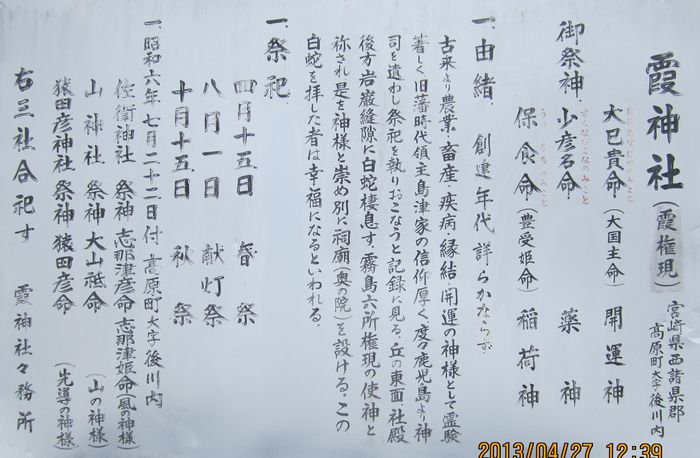

142.霞神社(かすみじんじゃ)

宮崎県西諸県郡高原町大字後川内1553

宮崎神社めぐり初日、5社めは霞神社、山の上に鎮座していました。車で山を登って駐車場へ、そこからさらに山の上に神社が見えます。参道の脇には売店がたくさんあり、参拝客が多いことをうかがわせます。拝殿と本殿は山の細長い峰の上に建てられ、その奥に展望台と奥ノ院がありました。御朱印をいただき、一回りして帰ろうとしたときに、宮司さんが来られて、「今日は白蛇さんが来ていますよ」と言って、奥の院の裏の岩山に登り、岩の隙間から蛇を見せてくださいました。隙間から見えたのは、茶色の斑点がある灰色の蛇でした。私にはアオダイショウのようにみえたのですが・・。頻繁に見られるものではなく、これを拝すると幸せになる、とのことです。運がよかったです。

創 建

不 詳

由 緒(宮崎県神道青年会ホームページより抜粋)

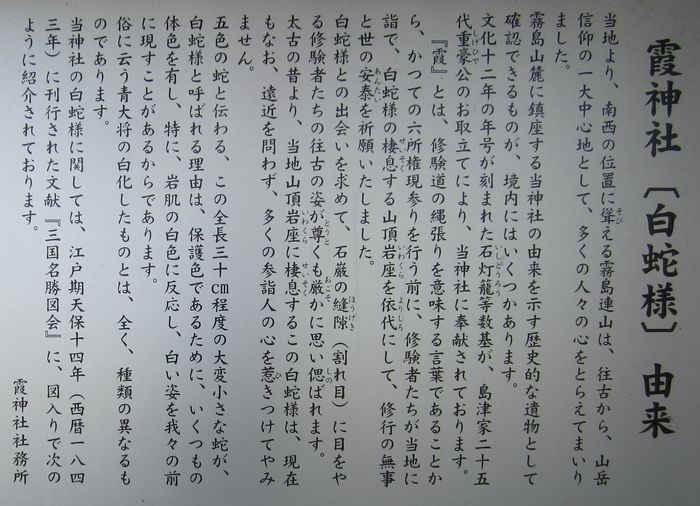

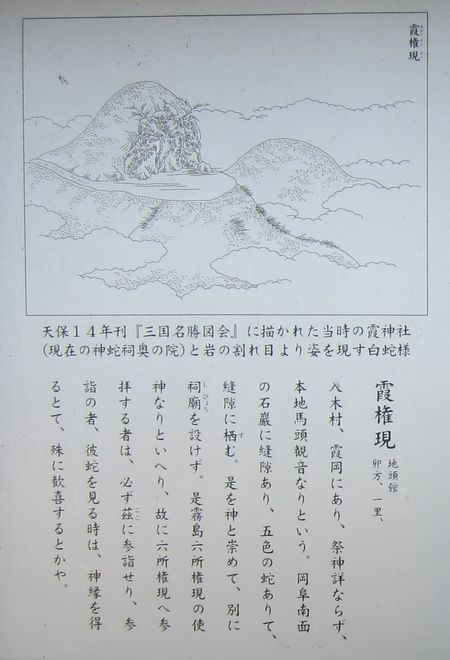

天保十四年(1843年)刊の「三国名勝図会」によれば「・・・五色の蛇ありて、巌隙に栖む、これを神と崇めて、別に祠廟を設けず、是、霧島六所権現の使神なりといへり、故に六所権現へ参詣する者は、必ず茲に参詣せり、参詣の者、彼蛇を見る時は、神縁を得るとて、殊に歓喜すとかや、祭祀三月十五日、九月十五日、祭式には、白砂を供す、文化十二年、大信公(注:島津重豪)、神事を新修して、神徳院別当とし、郡山邑、花尾大権現社の大宮司に命じて、祭祀を管轄せしむ」と当神社について記載されております。

当神社は神仏混淆の修験道と深く関わりを有し、その名残が「霞権現」の名前や、石碑などにその痕跡をとどめることができます。

神仏混淆の修験道は、七世紀頃に始まっており、その後霧島連山を中心とする一帯にも広がり、霧島六所権現と云われる諸社が形成され、当社もその一郭に修験者の縄張りとして修験者達の行動域に組み入れられたと想像できます。

因みに“霞”とは修験道の用語として“縄張り”を意味すると云われております。

「三国名勝図会」にも記されておる様に、当神社には体長三十センチメートルほどの白蛇が御神殿裏の岩窟の中に棲息し、今日でも神縁を得ようと岩の間隙に目をやる参詣者の姿を多く見掛けます。

御祭神

大己貴命(おおむなちのみこと)

少彦名命(すくなひこなのみこと)

保食命(うけもちのみこと)

御神徳

農業、畜産、疾病、商売繁盛、縁結、開運

途中まで車で行ける参道で参拝することにしました。

霧島連峰界隈の神社は、六所権現に関連した、修験道由来の神社が多数存在するようです。

手前は待合室、その先が拝殿です。

右手が社務所です。

白蛇様が見えるところに案内してくださいました。