139.霧島東神社(きりしまひがしじんじゃ)

宮崎県西諸県郡高原町大字蒲牟田6437

宮崎神社めぐりの初日、霧島神宮に続く2社めは霧島東神社。霧島神宮から、来た道を戻り、霧島山の火口湖である御池のそばでわき道に入り、しばらく山道を進んだところに鎮座しています。何でこんな山奥にと思うほど山道を進んだところにあります。社務所横の鳥居をくぐり、山を登るような参道を登って本殿へ、立派な神門があり、その先に社殿が見えてきます。高千穂峰の山頂に突き刺さった逆鉾は、霧島東神社の所有だそうです。霧島神宮、そしてここ霧島東神社にもなぜか狛犬さんがいませんでした。御朱印を対応してくださった宮司の奥様と思しき方に聞いてみましたが、分かりませんでした。とても厳かな神社でした。

創建/由緒(宮崎県神道青年会ホームページより抜粋)

創建は第十代崇神天皇の御代(紀元前97年~30年)と伝えられる。

天暦年間(947~957)に、天台宗の僧、性空上人が4年間霧島山に入峰修行。高千穂峰の周囲6ヶ所に鎮座する其々の神社の傍らに寺院(別当寺)を建立し、後に霧嶋六社権現、霧嶋修験と呼ばれる神仏習合の霊場として開山する。以来、当神社は東御在所之宮と称えられ、別当寺として千手観世音菩薩を本尊とする東光坊花林寺錫杖院を有し、最盛期には360名を越す山伏行者が、山内に宿坊を営みつつ社寺の護持に勤めたとされる。

度重なる霧島山の噴火に社寺造営を重ねるが、文明18年(1486)の造営の際、圓政法院を中興とし天台宗より真言宗へと改められる。以来、24世の別当職が続き、南九州最大の修験道根本道場として尊崇を極める。

明治元年の神佛判然令、及び明治5年の修験道廃止令により錫杖院は廃され、神社名も改称されたが、今日に至りても尚、神意佛心を崇める修行の霊場として、御祭神の祭祀は本より、龍神信仰、天狗信仰、権現信仰を守り継ぐ。

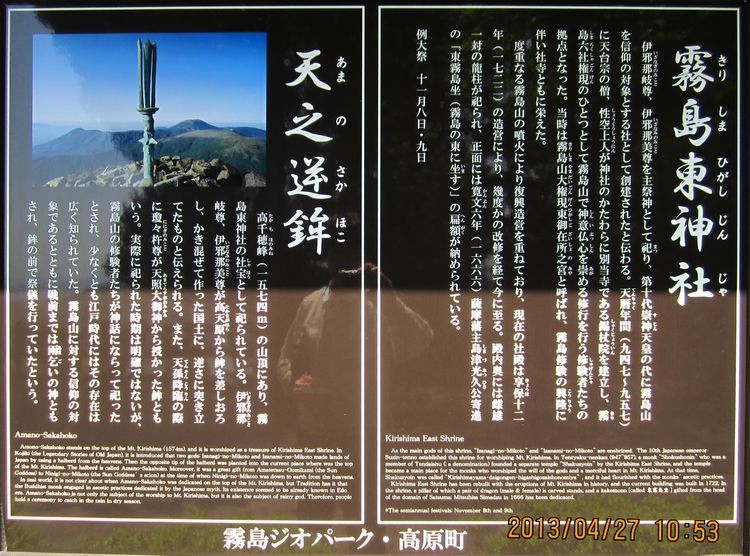

社殿は享保12年(1722)の造営より、幾度かの改修を経て現在に至る。殿内奥に雄雌一対の龍柱が祀られ、向拝には寛文6年(1666)、島津家19代当主、薩摩藩2代藩主島津光久公寄進の「東霧島坐(霧島の東に坐す)」の扁額が懸かる。高千穂峰の山頂を飛地境内とし、山頂に從える天之逆鉾は当神社の社宝として祀られている。

【主祭神】

伊邪那岐尊(イザナギノミコト)

伊邪那美尊(イザナミノミコト)

【配 祀】

天照大神(アマテラスオオミカミ)

瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)

天忍穂耳尊(アメノオシホミミノミコト)

彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)

鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト)

神日本磐余彦尊(カムヤマトイハレヒコノミコト)

御神徳

罪障消滅

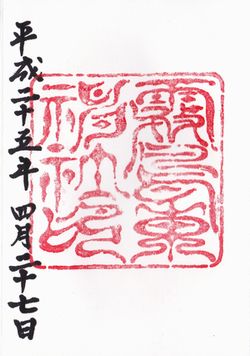

余計なことは記載されていない、見事な御朱印です。

どういうことなのでしょうか

高千穂峰の山頂に刺さった天之逆鉾は霧島東神社の所有物(社宝)だそうです。

また、霧島山の周辺に鎮座する、霧島六社権現の一社でもあります。残り五社は、霧島神宮、霧島岑神社、東霧島神社、狭野神社、夷守神社、ただし夷守神社は明治時代に霧島岑神社に合祀されたそうです。