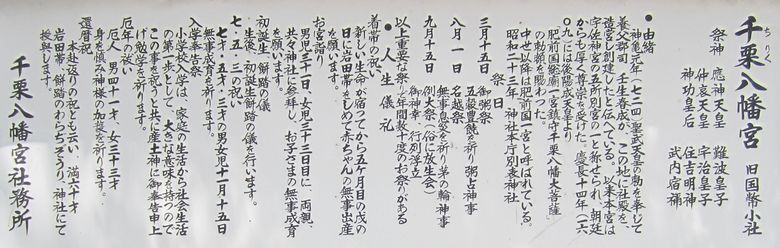

136.千栗八幡宮(ちりくはちまんぐう)

福岡県久留米市篠山町444

久留米神社めぐりの2回め、13社めは佐賀県の千栗八幡宮。佐賀県ですが、久留米から近いのでバスで筑後川を渡り参拝しました。小高い丘というより、小さい山の上に鎮座しています。急峻な階段を登って拝殿へ、この階段で、オリンピック柔道の金メダリスト、古賀選手がトレーニングしたそうです。摂社の武雄神社の狛犬はとてもユニークでした。千(せん)の栗(くり)と書いて「ちりく」、どうして「ちくり」ではないのか?それはご神託に理由がありました。

創 建

聖武天皇の神亀元年(724年)

当時の肥前国養父郡司壬生春成がご神託を蒙り創建したと伝えられています。

由 緒(ホームページより抜粋)

古来、宇佐神宮の別宮として聞こえ、平安時代には式外五所八幡別宮(大分宮、千栗八幡宮、藤崎八幡宮、新田神社、鹿児島神宮)として朝廷からも篤い尊崇を享けていました。

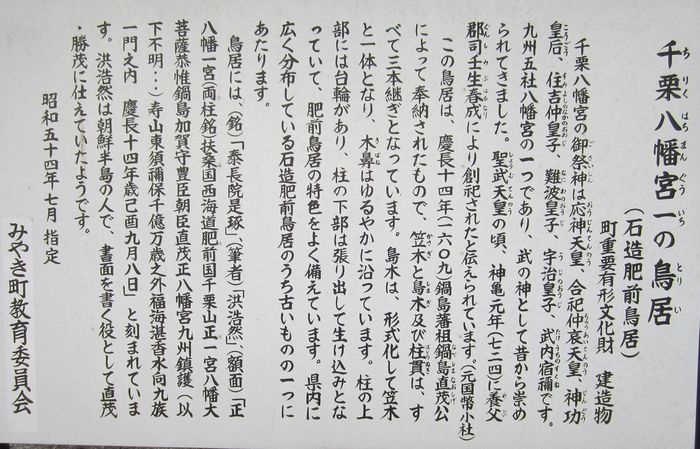

また全国に一宮制が確立していくとともに、当宮も肥前一宮と称されるようになり、南北朝の時代になると当宮の西に千栗城が築かれ、戦国時代には神域もたびたび戦乱に巻き込まれ社殿も幾度か焼失しましたが、天正十一年(1583年)龍造寺政家がこれを再興、鍋島の代になると藩祖鍋島直茂は慶長三年(1598年)に社領二百石を寄進、また神社表坂下に現存する石造りの肥前鳥居(町重要文化財)を慶長十四年(1609年)に奉納、以後明治維新に至るまで鍋島家累代の尊崇を享けています。

明治三十六年県社に、昭和十五年には国幣小社に昇格し今に至ります。

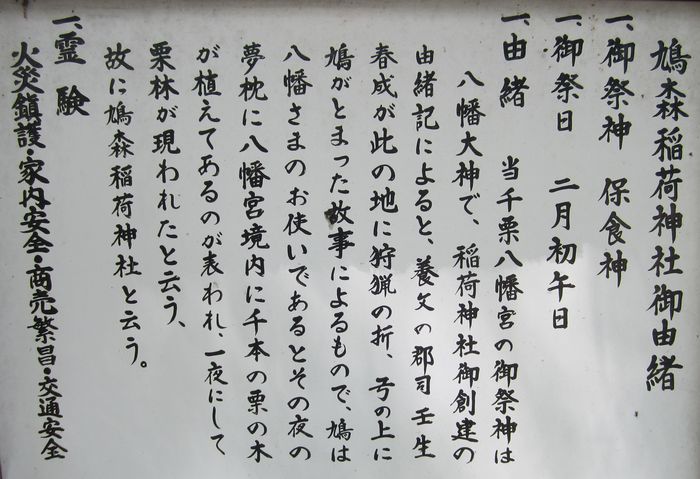

《 ”ちくり” ではなく ”ちりく” の理由》

壬生春成が千栗山に猟をしに行くと、八幡大菩薩の使いである一羽の白い鳩が飛んできて弓の先に止まりました。その晩、白髪の翁が丸い盆に千個の栗を盛って枕元に授け、「この地に八幡神を祀れ」という夢を見ました。翌日、再び千栗山に猟に行くと、何と逆さに植わった千個の栗から栗の木が一夜のうちに生い茂っていたことから「くり」を逆さにして、「ちりく」というようになったとの言い伝えがあります。

御祭神

応神天皇(おうじんてんのう)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

神功皇后(じんぐうこうごう)

御神徳

家内安全、安産加護、厄除、方位除、八方除、学業成就、無病息災、身体健康、交通安全、商売繁盛、事業安全

この階段は、バルセロナオリンピックで金メダルを取った古賀雅彦選手が、幼少時にトレーニングをしたという階段で、今では「栄光への石段」と呼ばれているそうです。

手足の神様だそうです。

千栗八幡宮御創建の由来となった、郡司壬生春成が森へ狩猟に出た際に、弓の上に八幡神のお使いである鳩が止まり、その夜に御神託が下された、という故事にちなんで名づけられたとのことです。