133.水天宮(すいてんぐう)

福岡県久留米市瀬下町265-1

久留米神社めぐりの2回め、10社めは水天宮、全国水天宮の総本山です。たまたま、この日、久留米市のイベントでウォークラリーが開催されており、そのコースに水天宮が含まれ、ちょうどそのウォーキングに参加人たちと一緒になってしまい、境内はゼッケンをつけた人たちでごった返していました。水天宮入り口の鳥居の前の狛犬はとてもスレンダーで、外国犬ではないかと思わせる容姿をしていました。真木和泉が水天宮の宮司であったとは知りませんでした。

創 建

建久初年(1190)

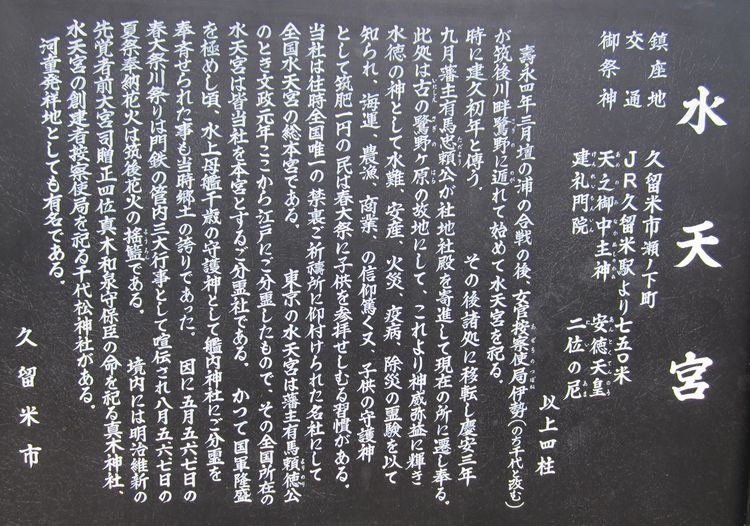

由 緒(ホームページより抜粋要約)

安徳天皇の母である高倉平中宮に使えていた女官、按察使局(あぜちのつぼね)伊勢は寿永4年(1185)、3月24日壇ノ浦の戦いの後、千歳川(現筑後川)の辺り鷺野ヶ原(さぎのがはら)に遁れて来て、建久初年(1190)初めて水天宮を祀った。伊勢は後に剃髪して名を千代と改める。周辺の民に請われ加持祈祷などを行っていたところ、霊験あらたかであったため、尊崇するものが日増しに多くなり、尼御前と称えられ、当初、水天宮は尼御前神社と呼ばれていた。

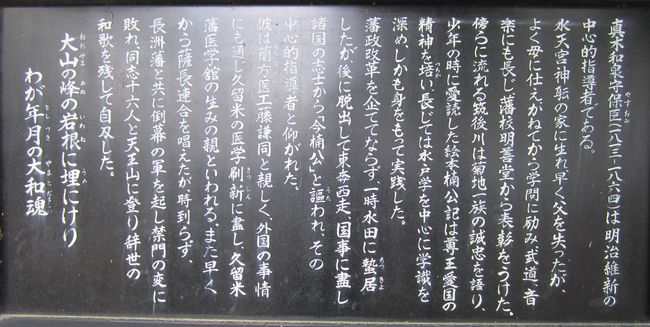

千代女は、中納言 平知盛(とももり)卿の孫、平右忠(すけただ)を養い後嗣とし、現在に至るまで子孫が代々宮司職をつとめている。第22代宮司である眞木和泉守は幕末の激しい動乱期に勤王派の旗頭として、王政復古に一生を捧げた明治維新の先覚者である。

筑後川流域は戦場になることが多かったため、幾度も社殿を遷し慶長年間に久留米市新町1丁目に遷り、慶安3年(1650)久留米藩2代藩主有馬忠頼公より現在の社地、社殿の寄進をうけ、遷し奉られる。

文政元年(1818)11月1日には第9代藩主有馬頼徳公が江戸三田の藩邸に御分霊を勧請、明治4年現在の中央区日本橋に御遷座されたのが、現在の東京水天宮である。全国、ハワイ等各地に鎮座する水天宮はすべて当宮を本宮とする御分霊社である。

御祭神

天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)

安徳天皇(あんとくてんのう)

高倉平中宮(たかくらたいらのちゅうぐう)

二位の尼(にいのあま)

御神徳

安産、子授、厄除、除災、招福、健康、交通安全、家内安全、水難除け、海上安全、水害除、商売繁昌、職場安全

これまで見てきた中で、最もスレンダーな狛犬です。