127.高良大社(こうらたいしゃ)

福岡県久留米市御井町一番地

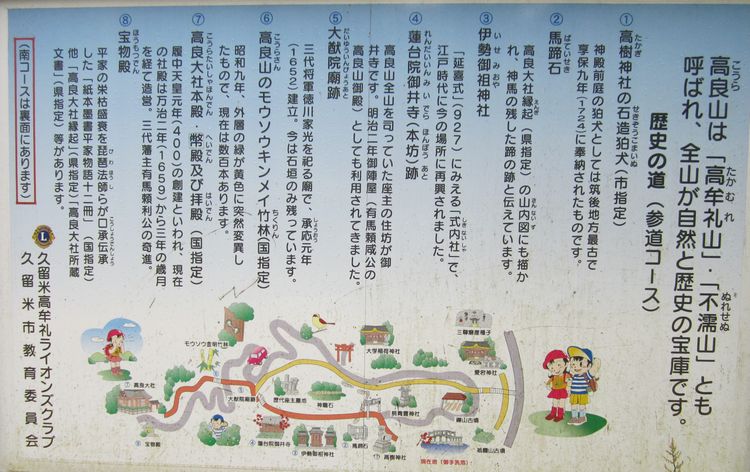

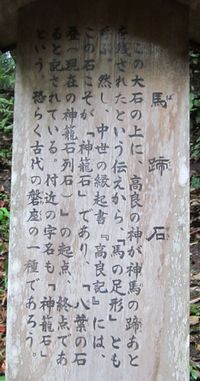

久留米神社めぐりの2回目、久留米大学前駅から歩いて高良大社まで登りました。参道は自然石の石段でとても趣きがあります。途中には二本の榊の枝がつながっている夫婦榊や、馬蹄石など見どころが沢山あり、楽しみながら約50分で高良大社にたどり着くことができました。社殿は落ち着きがあり、厳かさを感じます。社務所の裏の展望台からの眺めは、久留米市を一望できる絶景でした。

創 建

仁徳天皇55年(367年)または78年(390年)といわれ、履中天皇元年(400)にご社殿を建ててお祀りしたとされます。

由 緒

古くは「高良玉垂命神社」とよばれていました。大社に伝わる『絹本著色高良大社縁起』(福岡県指定文化財)によれば、今から4600年前、仲哀天皇の御世、異国の兵が筑紫(九州)に攻め込んできました。

西に下がった神功皇后(じんぐうこうごう)が追い返し、筑前国四王子嶺に登って神仏に助けを祈られた時、高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)という神が住吉の神と共に初めてご出現されたと伝わります。

御祭神

向かって右 八幡大神 (はちまんおおかみ)

中 央 高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)

向かって左 住吉大神 (すみよしおおかみ)

御神徳

厄除け・延命長寿・交通安全はじめ生活全般をお守りくださる神様として篤く信仰されてきました。

文永・弘安の蒙古襲来(1274年・1281年)には、勅使が参向、蒙古調伏なるや叡感あって、「天下の天下たるは、高良の高良たるが故なり」との綸旨(りんじ)を賜わったと伝えられることから、「武運長久の神」として、更には、高良神楽発祥の地であることから、「芸能の神」としても崇敬されています。

手をつないだようにつながっています。

かつては祈願所だったところを、明治には久留米藩知事の住居、のちに高良神社の社務所として活用、今では裏門がのこるのみとなっている。