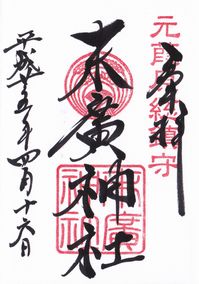

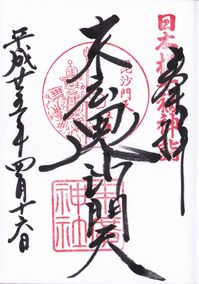

122.末廣神社(すえひろじんじゃ)

東京都中央区日本橋人形町二丁目25-20

東京出張、会議の合間の空き時間を活用しての日本橋界隈の神社めぐり、8社めは末廣神社、日本橋七福神の毘沙門天でもあります。大きな通りの裏手にあり、少し分かりにくかったです。社殿は、家に食い込んだように鎮座しておりました。今から330年前、社殿修復の際、本殿から末廣扇が出てきたことから末廣神社という社名になったとのことです。

創 建

明らかではありませんが、慶長元年(1596年)には鎮座していたという記録が残っています。

由 緒(ホームページより抜粋鷧要約)

元和元年(1615年)徳川家康公の命により、山本院實行を駿河の国よりこの地に呼び寄せて当社に奉仕させました。

元和3年(1617年)、庄司甚右衛門らが幕府から許可を得て、当時未開の沼地だった周辺地域を開拓し、これが江戸で初めての遊郭「葭原(吉原)」となり、町が活気づくにつれ、人々は当社を鎮守(地主神)として篤く信仰しました。

明暦2年(1656年)、幕府は江戸市街拡張のため、移転、さらに翌年の「明暦の大火」により葭原は焼失。同年、遊郭は現在の浅草へと移転し「新吉原」が開かれました。葭原移転後も町の賑やかさは変わらず、その跡地の難波町、住吉町、高砂町、新和泉町の四か町の氏神として信仰されました。

社号の起源は、延宝三年(1675年)社殿修復の際、年経た中啓(扇)が発見されたことを、氏子の人達が悦び祝って末廣の二字を冠したものです。

現在の社殿は、昭和22年に再建(総檜造り)されたものです。

《毘沙門天》

当社の毘沙門天像は、彫刻家 浮田麻木氏が一木造で彫られた木像を御奉納いただきお祀りしております。

《養母世稲荷》

江戸の世、高砂町(現・富沢町南部地区)に徳の高い女性がいました。その女性は助産婦をしながら生計を立て、働く女性のために子供を預かり、また親から見捨てられた孤児を引き取り、食事を与え学問も教え自分の子供のように育てたそうです。感銘を受けた近隣の武家や庄屋、商売人の援助を受けながらも、その方は奢ることなく多くの女性と子供を助け続けました。徳の高い女性が亡くなった後、人々はその生き様を称えて稲荷社を建てました。名前を「養母世稲荷」として崇め奉り、町の有志で今の世まで脈々と護ってきました。お社の維持が不可能となり、祭礼を古くより当社が務めていたご縁で養母世様を当社でお預かりすることとなりました。以来、女性と子供の守り神として信仰されております。

御祭神

宇賀之美多麻命(うがのみたまのみこと)

武甕槌命(たけみかづちのみこと)

毘沙門天(びしゃもんてん)

御神徳

《稲荷神社》

五穀豊穣・商売繁盛・金運向上・家内安全・病気平癒・交通安全・開運

《毘沙門天》

財運・勝運・開運・厄除け・無病息災

《養母世稲荷》

女性と子供の守り神