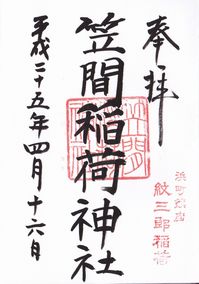

120.笠間稲荷神社(かさまいなりじんじゃ)

東京都中央区日本橋浜町二丁目11-6

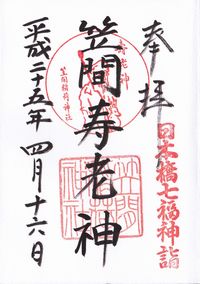

東京出張、会議の合間の空き時間を活用して、日本橋界隈の神社めぐり、7社めは笠間稲荷神社東京別社。茨城県にある日本三大稲荷神社のひとつである笠間稲荷神社の別社です。日本橋七福神では寿老神となっています。社殿の左手に、狐さんが積み上げられるような形で並べられていました。もう少し何とかならないものかと思いますが。写真の女性3人組も7福神めぐりをおこなっているようで、他の神社でも見かけました。神社めぐり、結構はやってます。

創 建

安政6年(1859年)

由 緒(ホームページより抜粋要約)

笠間稲荷神社東京別社は、紋三郎稲荷とも称せられ、旧笠間藩主牧野氏の邸内社でした。

今から325年前の延宝9年(1681年)に、牧野成貞(綱吉が館林藩主時代の家老)は、五代将軍綱吉から拝領した、現在の久松警察署前の小川橋・蛎浜橋辺から隅田川に至る21,269坪(約70,000㎡)の土地に、広大な屋敷と庭園、泉池を設け、築山には稲荷・山王・八幡を祀っていました。綱吉公は、生母桂昌院娘鶴姫等と共に、何度も訪れておりました。浜町の牧野邸は、その後替え地が行なわれ、文化7年には、7,900坪(26,000㎡)となり、その年1,350坪(4,450㎡)を細川越中守に譲り隣合わせとなっています。

延享四年(1747年)に牧野貞通(成貞の長男、笠間藩初代藩主)が笠間に入封すると、先例にならい、御本社胡桃下稲荷神社を祈願所としました。浜町の牧野邸は江戸下屋敷となりました。

安政6年(1859年) 、牧野貞直公(笠間藩8代藩主)も御本社を崇敬し、御分霊を江戸下屋敷内の現在の地に合祀奉斎し崇敬の誠を尽くしました。初午の日には日本橋界隈の市民に門戸を開けて、参拝を許したといわれています。廃藩後、牧野公邸は本所緑町に移転し、明治21年には牧野家の願いにより、笠間の本社が奉祀する所となりました。

御祭神

宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

御神徳

家内安全・商売繁栄・交通安全・厄除け・開運