118.東京水天宮(とうきょうすいてんぐう)

東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目4-1

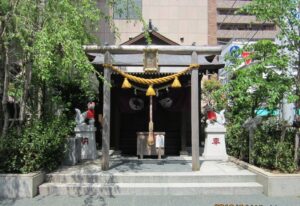

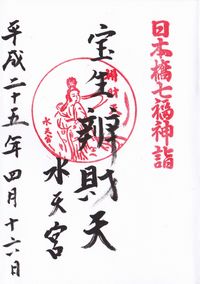

東京出張、会議の合間の空き時間を活用しての日本橋界隈の神社めぐり、5社めは水天宮。ところが、境内が工事中の金網で囲まれ中に入れませんでした。警備の方が、建て替えの工事中で、歩いて10分くらいのところに仮の社殿で営業していると教えてくれました。水天宮は、いかにも都会の神社という感じで、社殿は、駐車場の上に鎮座しておりました。歩いて10分、予想より立派な仮社殿で、平日なのにたくさんの参拝客でした。

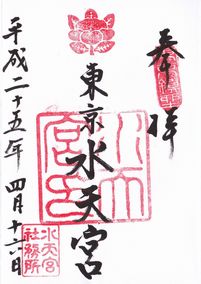

2017年1月19日(木) 2016年4月に改築された新社殿に参拝してきました。拝殿と本殿は白木の木造、社務所は近代的な建物になっていました。御朱印は、社名が書かれなくなっていました。また、東京水天宮の宮司さんは、有馬家17代当主でもあるそうです。

創 建

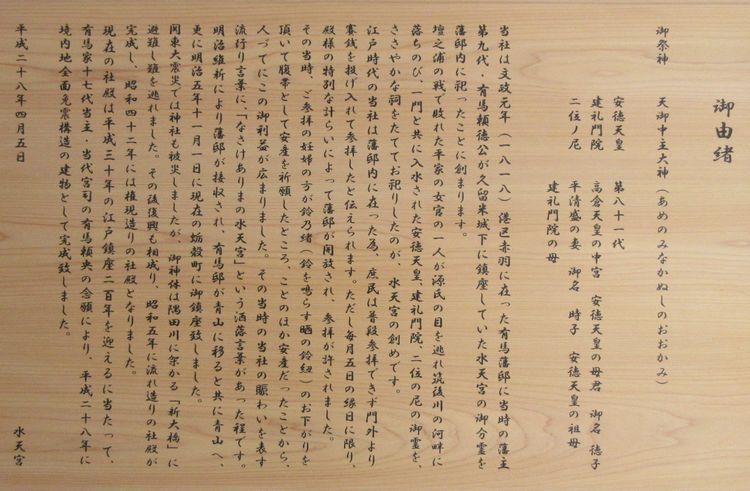

文政元年(1818年)、第9代久留米藩主有馬頼徳公が、久留城下で祀っていた水天宮を三田赤羽の上屋敷に分祀したのが、東京の水天宮の始まりです。水天宮の発祥は九州の久留米藩(現在の福岡県久留米市)です。

由 緒(ホームページより抜粋要約)

元和6年(1620年)、大名家としての有馬家(有馬豊氏公)は、久留米藩二十一万石を拝領しました。

第二代藩主の有馬忠頼公は、当時「尼御前大明神」と尊称されていた水天宮に対して、城下の筑後川に臨む広大な土地を寄進し、社殿を造営しました。

文政元年(1818年)、第九代藩主有馬頼徳公は、参勤交代の折に江戸で水天宮を親しくお参りできるよう、芝赤羽根橋の上屋敷内へ国元久留米より御分霊を勧請致しました。

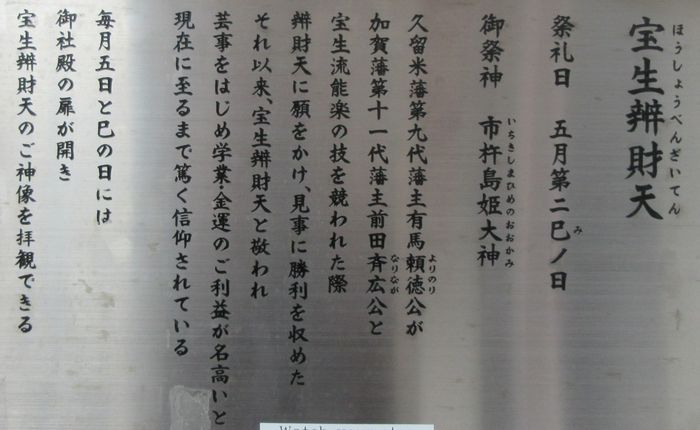

久留米藩有馬家上屋敷内に祀られていた水天宮は、人々の信仰が篤く、塀越しにお賽銭を投げる人が後を絶たず、時の藩主は毎月5日に限り、お屋敷の門を開き、人々のお参りを許しました。

明治5年(1872年)に現在の場所に遷座してからも、ますます信仰は深く、全国各地からの参拝者も増えていきました。

平成28年(2016年)には約3年間のご造替事業が竣工し、免震構造を備えた安全な神社へと生まれ変わり、平成30年5月3日に奉祝祭江戸鎮座200年記念奉祝祭を斎行いたしました。

御祭神

天御中主大神(あめのみなかぬしのおおかみ)

安徳天皇(あんとてんのう)

建礼門院(けんれいもんいん)

二位の尼(にいのあま)

御神徳

安産、子授け、厄除け、学業・芸能、財福

これまで見てきた中で最も筋骨隆々のマッチョ系の狛犬さんです。

さすが久留米

犬はお産が軽く、一度の出産で多くの子を産むことから安産、子宝の象徴安産の象徴なのだそうです。

以下は、2013年4月16日(火)に参拝したときに撮影したものですものです。このとき、ちょうど建て替え中で仮の社殿への参拝でした。