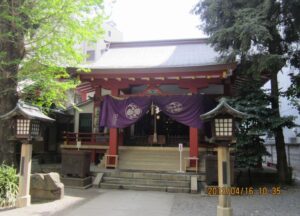

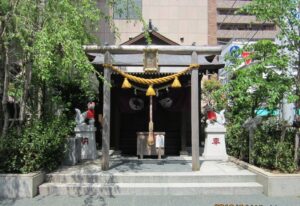

116.小網神社(こあみじんじゃ)

東京都中央区日本橋小網町16-23

東京出張、会議の合間の空き時間を活用しての日本橋界隈の神社めぐり、3社めは日本橋七福神の福禄寿でもある小網神社。ここは強運厄除けの神様として有名だそうです。ここをお参りして出征した人が一人も戦死せずに帰還したそうで、東京大空襲でも奇跡的に焼失しなかったそうです。正に”神がかった神社” と言えそうです。また、銭洗い弁財天でもあります。

創 建

武蔵国豊島郡入江のあたりに萬福庵という観世音と弁財天とを安置する庵がありました。この庵は恵心僧都の開基で、観世音と弁財天も僧都の作と伝えられています。開基の年代は明らかではありませんが、恵心僧都の歴史を考えれば、今からおよそ一千年前ということになります。

明治維新後の神仏分離令によって社寺は分離、小網稲荷神社として明治6年7月5日、村社に指定されました。

由 緒

文正元年(西暦1466年)、庵の周辺で悪疫が流行し、人々は困り果てていました。そんななか、網師の翁が海上で網にかかった稲穂を持って庵を訪れ、数日間をこの庵で過ごしました。ある夜、庵の開基・恵心僧都が当時の庵主の夢枕に立ち、網師の翁を稲荷大神と崇めれば、村の悪疫は消滅することを告げます。 夜が明け、網師翁の姿は庵にはありませんでしたが、庵主は恵心僧都の託宣を村人たちに告げ、翁を小網稲荷大明神と称え、神社を創建して日夜祈願をつづけました。すると間もなく村の悪疫は鎮まり、村人たちは歓喜したといわれています。

第二次世界大戦の際、戦地へ赴くことになった氏子の出征兵士に対し行った出征奉告祭に参列し、当神社の御守を受けた兵士が全員生還されました。 また、昭和20年3月10日、東京下町地区に未曾有の災害をもたらした東京大空襲の際は、社殿を含む境内建物は奇跡的に戦災を免れています。

旧社殿は大正12年9月1日の関東大震災において倒壊しましたが、当時の宮司は稲荷大神や弁財天等の御神体を抱え、近くの新大橋に避難しました。そこへ大挙して避難してきた人々に混乱がなく、また新大橋自体も落ちずに、大勢の人が助かったといわれています。当時の様子は新大橋の袂にある避難記念碑にも「小網神社の御神体を伏して拝み、加護を願った」と記されています。

御祭神

倉稲魂神(うがのみたまのかみ:稲荷大神)

市杵島比賣神(いちきしまひめのかみ:弁財天)

福禄寿(ふくろくじゅ)他

御神徳

強運厄除け、健康長寿(福禄寿)、財運(弁財天)