105.大善寺玉垂宮(だいぜんじたまたれぐう)

福岡県久留米市大善寺町宮本1463-1

久留米方面神社めぐり、今回は西鉄線沿線の神社を巡りました。福岡天神から特急で大善寺までいって日本三大火祭り、鬼夜で有名な玉垂宮に参拝しました。宮司さんが丁寧に説明したくださいました。広々としたとてもいい雰囲気の神社です。鬼夜も見てみたいと思いました。

御祭神

玉垂宮(藤大臣:とうのおとど)別称:高良大明神

八幡大神(はちまんおおかみ)

住吉大神(すみよしおおかみ)

創 建

おおよそ1900年前

由 緒(ホームページより抜粋要約)

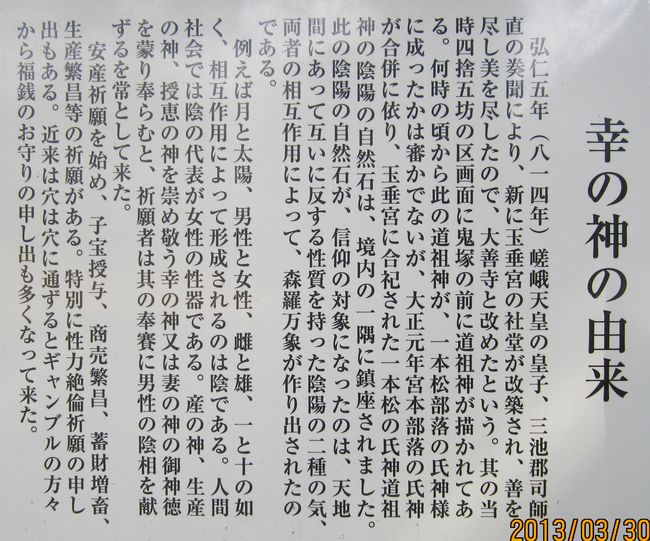

社伝によれば、景行天皇の皇子国乳別(くにちわけ)皇子を始祖とする水沼君が当地を治められたとき、その祖神を祀ったのが玉垂宮の前身と考えられる。

『吉山旧記』によれば、藤大臣は仁徳天皇55年に賊徒退治の勅命を受け、この地に下り筑紫を平定し、同57年(369年)高村(大善寺の古名)に御宮を造営し筑紫の政事を行ったが、仁徳天皇78年(390年)にこ の地に没し祀られ、高良玉垂宮と諡(おくりな)されたと伝えられる。

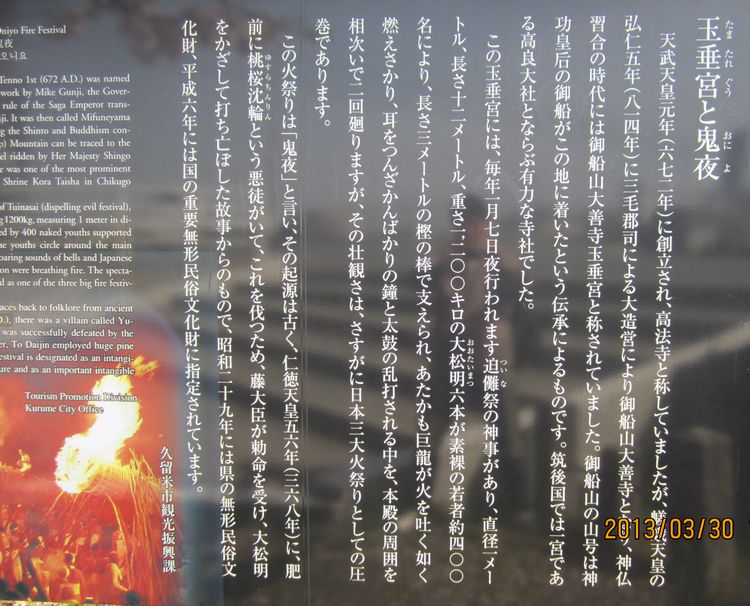

天武天皇の白鳳元年(673年)に三池長者師直が、玉垂宮の古跡に法相宗の僧安泰をして祭神を祀らせ、そばに一宇の精舎を開基して御廟院高法寺と号した。後に、高法寺は延暦年間天台宗となり、弘仁5年(814年)に嵯峨天皇の勅命により、殿堂、楼門、回廊などを新たに建立し、善美を尽くしたので大善寺と改められた。

元亀・天正の大乱で本殿、末社等悉(ことごと)く焼失しましたが、慶長6年(1601年)筑後に入国した田中吉政によって復興がなされた。

安永4年(1775年)には有馬忠頼により楼門が再興された。

明治2年(1869年)廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)により、神宮寺だった大善寺は廃され、玉垂宮のみ残って現在に至る。

御神徳

子授け・安産・初宮・七五三・交通安全・厄除け、災難除け・病気平癒・家内安全、など

上の方に葉がなく枯れているように見えるのは、

火祭りの炎によるものだそうです。

国の重要無形文化財に指定されているそうです。